Heinz Gappmayr

Opening: 12. September 2025, 6pm

September - November 2025

Text zur Ausstellung

Heinz Gappmayr – Zeichen im Raum

1969 fand anlässlich der 28. Biennale di Venezia eine Ausstellung unter dem Titel Mostra di poesia concreta statt, bei der Werke internationaler Künstlerinnen und Künstler präsentiert wurden, welche die Sprache selbst in den Mittelpunkt stellten. Bereits 1967 erschien zu einer Ausstellung im Castello di San Giusto in Triest eine umfassende Publikation unter dem Titel Segni nello Spazio (Zeichen im Raum). Die beiden größten Ausstellungen zu diesem Thema fanden 1963 im Stedelijk Museum Amsterdam und in der Kunsthalle Baden-Baden statt, jeweils unter dem Titel Schrift und Bild. Die Ausstellung im Institute of Contemporary Arts in London 1965 trug den Titel Between Poetry and Painting. Die wenigen Beispiele zeigen, dass die damalige Avantgarde auf der Suche nach einer radikalen Erneuerung des Literatur-bzw. Kunstbegriffes war. Dies gilt im Besonderen gerade auch für das künstlerische Konzept meines Vaters. Sehr früh war für ihn klar, dass er keine Gedichte im Sinne einer überhöhten, metaphernreichen oder hermetischen Sprache schreiben konnte. Für ihn war der einzige Weg hin zu einer Neukonzeption der Sprache selbst. Es sollte das einzelne Wort, der Begriff selbst, Ausgangspunkt künstlerischer Überlegungen sein. Die Sprache in Form der Schrift war für ihn Werkzeug, wie ein Pinsel oder Bleistift. Aber sie sollte selbst auch Kunstgegenstand sein. Durch die Vermittlerrolle, die sie im Alltag zumeist einnimmt, denken wir nicht über sie nach oder staunen gar über ihre Möglichkeiten. In der Kommunikation oder beim Lesen von Informationen oder Nachrichten tritt sie selbst in den Hintergrund, wir nehmen sie nicht wahr. Es geht um außersprachliche Inhalte oder Situationen. Meinen Vater interessierte aber vor allem ihre künstlerische Relevanz. Daher löste er die Sprache aus ihrer gewohnten Rolle. Konsequenterweise gibt es keine Satzgefüge mehr, auch die Linearität der Rezeption von Sprache wird aufgebrochen. Das einzelne Wort auf der Bildfläche, Wort- und Zeichenkonstellationen, Überlagerungen von Zeichen oder Wortfragmente verleihen der Sprache eine neue Autonomie und Bedeutung. Zudem verstand er das Blatt Papier als Bildträger, nicht mehr als Buchseite. Die Sprache sollte raumgreifend sein. Die Wörter sind visuelle Zeichen im Raum, die Begriffe eröffnen Denkräume.

Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Widauer spiegelt dies wider. Im kleineren Raum in der Vitrine ist neben einigen ausgewählten Dokumentationen auch die Schreibmaschine zu sehen, mit der mein Vater ab Ende der 1950er Jahre seine ersten Inkunabeln realisierte. Schon hier wird deutlich, dass die Beziehung zwischen den visuellen Zeichen der Schrift und dem Raum entscheidend ist. Die Begriffe umfassen ontologische Bedingungen wie bei dem Wort sind, das in der kompositorischen Verdichtung den Raum dynamisch erfüllt und so eine Pluralität im unmittelbar Gegenwärtigen verkörpert. Auch ein nur vermeintlich unbedeutendes Wort wie und wird visueller Beleg der Wortbedeutung, es verbindet, setzt sich fort, überbrückt und intendiert Repetition. In dem Werk im Spiegel thematisiert mein Vater die Frage nach Bild und Abbild. Bei dem punkt stellt er eine durch die Buchstaben ermöglichte Verdichtung des Wortes der Bedeutung des konkreten Elements Punkt gegenüber. Ein Punkt hat keine Ausdehnung, er ist ein gedankliches Gebilde ohne Fläche und Körper. Die räumliche Konzentration ist nur in der Sprache möglich.

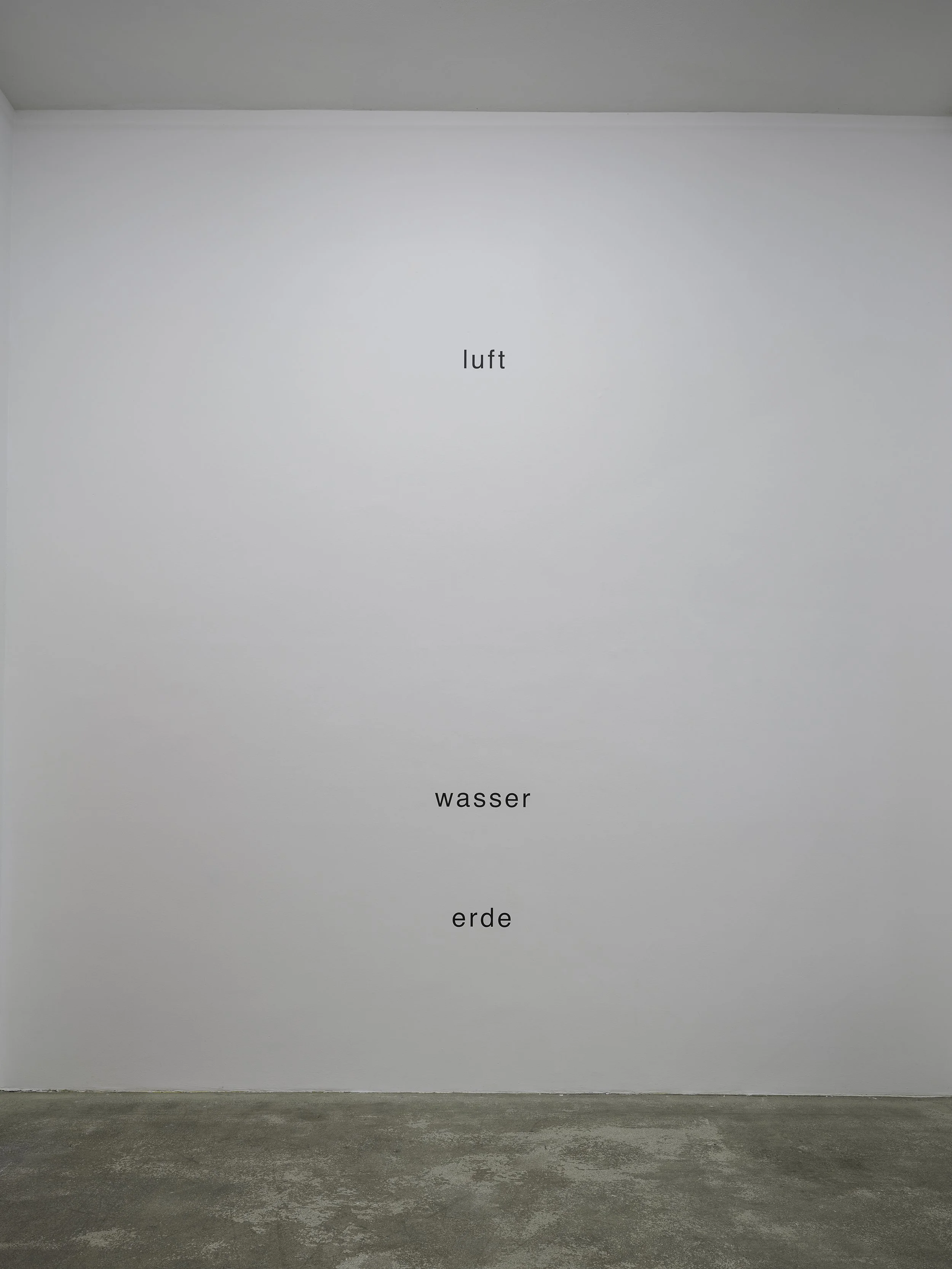

Der Raum ist auch Thema der beiden großen Wandinstallationen im Hauptraum der Galerie. Beide Werke sind Beispiele dafür, dass Sprache raumgreifend sein kann. Links ist eine Konstellation aus drei Elementen zu sehen: luft wasser erde (2007). Die Wand wird zum Bildraum, es entsteht gleichsam ein Landschaftsbild. Im Unterschied zur Malerei ist es aber rein sprachlich und erschließt sich erst in der Betrachtung. Die Luft suggeriert Atmosphäre, Himmel. Zwischen der Luft und dem Wasser ahnt man den Horizont. Die Erde entspricht durch ihre Position einem möglichen Bildvordergrund. Während dieses Bild eine konzeptuelle Annährung an Landschaft ist, ist bei dem anderen Werk stille (1986) das Visuelle Ausgangspunkt für die gedankliche Ebene. Durch die serielle Repetition des Wortes wird der Raum von der begrifflichen Bedeutung erfüllt. Die Intensität des Wortes wird durch die visuelle Reihung bestimmt. Das Visuelle geht über in die begriffliche Ebene. Der architektonische Raum wird erfüllt von Stille. Besonders schön ist hier die Differenz zwischen der Präsenz des Visuellen und der begrifflichen Zartheit.

In seinem Werk visualisiert mein Vater die Möglichkeiten einer Kunst aus Sprache, bei der Aspekte wie die Beziehung zwischen Wort, Begriff und Gegenstand ebenso entscheidend sind wie kategoriale Bestimmungen wie Raum und Zeit. Seine Zeichen im Raum machen die poetisch konzeptuelle Relevanz von Sprache sichtbar.

Gaby Gappmayr, 2025